NOTA: Sono vietate proposizioni, pubblicazioni, riproduzioni anche parziali e di singole parti di quanto andremo a pubblicare. Eventuali eccezioni potranno essere solo parziali e previa nostra autorizzazione scritta. Si avverte che non saranno tollerate inadempienze. Eventuali deprecabili inosservanze saranno immediatamente perseguite legalmente con il massimo rigore senza preventivi avvertimenti.

Capitolo II – Liceale a Messina

“…pon mente alla spiga,/Ch’ogni erba si conosce per lo seme” – Dante Alighieri (Purg., XVI, 113-114).

Come riusciamo noi soltanto a scorgere nella creatura amata l’anima che le si affaccia dagli occhi, così l’amore per la nostra terra ci fa cogliere bellezze sfuggite ai più. La bellezza di Messina lascia senza respiro e risveglia mille voci ibernate nel profondo dello spirito. Privata della gloria del suo passato da immani catastrofi, vibra per la magia dello scenario indescrivibile che la circonda. Nessuna città al mondo si riflette su uno specchio blu quale quello dello Jonio, ospita lo sposalizio tra due mari nel tripudio di spume e gorghi di punta Faro, consente, dai suoi meravigliosi colli, di spaziare con un semplice volgere del capo dal panorama dello Stretto alla lastra azzurrina del Tirreno, bugnata all’orizzonte dalle isole Eolie.

Quando Luigi vi si stabilì, la città portava segni vistosi del terremoto di diciott’anni prima e sembrava ancora fremere per la tragedia. Il 28 dicembre 1908, poco dopo le cinque del mattino, una scossa di terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter distrusse al 90% quella città di centocinquantamila abitanti, ne uccise più della metà, mentre un maremoto con onde di oltre sei metri diede il colpo di grazia ai quartieri più vicini al mare. Un uomo, la cui strada avrebbe intersecato quella di Luigi Di Bella, sonnecchiava nella sua farmacia, la Farmacia del Popolo, di turno quella notte. Quando fu sbalzato a terra dalla prima, interminabile scossa tellurica, il dottor Giovanni Costa certamente dormiva sereno: la data delle nozze con la sua amata Carolina si avvicinava, non aveva preoccupazioni economiche, di lì a tre giorni avrebbe festeggiato l’ultimo dell’anno in famiglia. Il fratello Antonino era appena tornato da Napoli, dove si accingeva a conseguire la docenza in ginecologia, per trascorrere le feste con la moglie ed i figli; presto i genitori, lo stesso Antonino e Giovanni, il cui appartamento era già arredato, avrebbero abitato gli uni accanto agli altri nello stesso palazzo, interamente di proprietà della famiglia Costa. Il giovane farmacista, intontito ma illeso, impiegò parecchie ore per raggiungere l’isolato dove sorgeva la sua casa. Si faticava a riconoscere una via, un angolo familiare tra quelle montagne di rovine, tra assi e rottami incendiati, mentre il fumo degli incendi e le nuvole di polvere di calcinacci si levavano sulla città esanime.1

Urla disperate invocazioni di aiuto, lamenti di moribondi, pianti accorati accompagnavano l’angosciosa ricerca dei suoi cari. Prima trovò Antonino, morto tenendo abbracciati la moglie e i suoi bambini, poi incespicò nel corpo decapitato della madre, attorniato da cani randagi. Servendosi di una carriola dovette portare alla sepoltura, uno ad uno, i suoi cari.

Illesa Carolina, che senza un graffio abbandonò la casa crollata scavalcando la ringhiera del balcone e scendendo in strada, dato che l’abitazione era sprofondata per un piano in una voragine. Sopravvissero il padre ed una sorella che, salva grazie ad una trave che l’aveva riparata, pur imprigionata dalle rovine riuscì a far spuntare all’esterno un canniccio e ad agitarlo. L’esigenza di soddisfare i bisogni più elementari e di lavorare aiutò i superstiti a convivere con il dolore e il lutto. Per agevolare il più possibile la ricostruzione ed evitare contagi, si decise di abbattere non solo gli edifici pericolanti, ma anche molti lesionati. Le macerie, pressate anziché sgombrate, coprirono oltre ventimila corpi, ed il livello della città si innalzò di circa un metro. Gli aiuti giunsero essenzialmente durante la fase di emergenza, e riguardarono prevalentemente viveri, medicinali, vestiario e materiale per costruire baracche. Per l’enormità del disastro – 90% di edifici crollati o gravemente lesionati – la ricostruzione richiedette tempo (anche se molto meno e con risultati assai migliori rispetto ai terremoti recenti) e ricevette un impulso determinante nel ventennio fascista. Giocoforza la vita riprese in una promiscuità di condizioni economiche e di ceto, specie negli estesi quartieri di baracche eretti alla periferia della città. Uno di questi, delimitato da una parte dal torrente Giostra, dall’altra dalla campagna e dalle prime pendici dei colli, ospitò lo spartano nido di Giovanni e Carolina e la baracca con l’insegna della nuova Farmacia del Popolo: “via Q n. 55” come avrebbe ricordato in una tenera poesia l’ultimo nato della coppia, Tonuccio. E fu proprio l’attività della farmacia a salvarli dalla povertà e ad attutire la traumatica discesa dall’agiatezza di un tempo. Giovanni aveva trovato fortunosamente tra i frantumi della scrivania alcune monete d’oro, che donò alla sorella Clementina quando questa tornò da Napoli, dove era stata portata per curare le sue ferite.

E nel rione Giostra, a breve distanza, andò ad abitare una parte della famiglia Di Bella. Filippo, il fratello maggiore, aveva trovato lavoro come rappresentante di medicinali e Maddalena era stata assunta da una ditta di pellami. Quella piccola base economica permetteva di tirare avanti alla meglio ed assicurare a Luigi e Vittorio quel minimo di decoro esteriore necessario per frequentare il liceo2.

Come immaginabile, l’alloggio era angusto, privo di comodità oggi considerate irrinunciabili, visto che i servizi igienici erano collettivi e l’acqua si andava a raccogliere alle fontane del quartiere; ma, come abbiamo avuto modo di osservare, Luigi era ben rodato da anni di forzato adattamento alle condizioni più critiche. I rapporti tra i fratelli erano complessivamente buoni, ma variegati. Luigi e Vittorio, accomunati da qualche tratto caratteriale e dalla loro età, vivevano in particolare sintonia. Giovannino era serio, riflessivo, coerente nelle scelte della vita, quasi austero. Avrebbe avuto le capacità di progredire ulteriormente negli studi, ma gli stenti e la povertà lo indussero a cercare una soluzione più immediata. La vita sarebbe stata ingenerosa con lui, sino alla fine e, quasi presentisse i dolori e le angosce che lo attendevano, aveva spesso un velo di tristezza nello sguardo.

Differenti e non di rado conflittuali i rapporti con Filippo. L’essere questi il fratello maggiore, oltre ad un’inclinazione caratteriale, lo portava spesso ad assumere toni di comando e atteggiamenti fin di prepotenza che avrebbero scavato un solco sempre più profondo tra lui ed il più giovane componente della famiglia: tanto generoso ed altruista quanto irremovibile sul pretendere lealtà e rispetto. Con le sorelle Luigi avrebbe mantenuto sempre un rapporto costante ed affettuoso, prescindendo dalle personali visioni della vita. Indipendentemente da somiglianze e diversità d’indole, l’amore fraterno di Gino era e sarebbe stato sempre intenso, manifestandosi a pieno quando la vita avrebbe messo a dura prova la famiglia: allora sarebbe emerso in tutta la sua evidenza tutto l’affetto non definibile altro che passionale che covava nel proprio intimo per i fratelli, non difficile da indovinare sotto il suo fare laconico e riservato. Di fatto era il piccolo Gino il motore propulsore della famiglia, il più riflessivo, l’oracolo dei momenti difficili, l’aiuto immancabile sul quale ogni fratello sapeva di poter contare nel bisogno. Come si dirà in seguito, le dimostrazioni di questa presenza continua a fianco dei suoi cari si fecero sempre più evidenti e frequenti man mano che l’adolescente andava mutandosi in uomo. Tale suo affiancamento divenne sistematico e determinante, finendo paradossalmente per venir considerato dovere, quasi dovesse scontare una sorta di peccato originale, pagare un pedaggio per ogni tratto della sua vita, espiare – forse questa l’inconscia motivazione – la sua evidente superiorità. Di qui tante incomprensioni unilaterali e profonde amarezze per lo scienziato, il suo abituale e rassegnato dare senza nulla chiedere e nulla volere, nel timore che un pur minimo contraccambio diventasse pretesto per ulteriori e più insaziabili pretese e, soprattutto, fonte di nuove disillusioni e nuovi corrucci. Mai incide sui tratti caratteriali un solo fattore dell’esperienza di vita, specie in personalità complesse come quella di un Luigi Di Bella: ma sicuramente le delusioni contribuirono non poco a quel suo amare intensamente sì, ma preferibilmente a distanza, più con i fatti che con le parole, ed alla tendenza, più praticata che dichiarata, ad evitare rapporti troppo confidenziali o troppo frequenti con chiunque. L’amore non corrisposto o non adeguatamente corrisposto, quanto più è intenso e totale, tanto più profondamente segna l’anima. Le cicatrici sul carattere naturalmente variano, in ragione dell’indole e della sensibilità di ognuno: chi cova sordi rancori, chi odio, chi da appassionato si muta in cinico. Ma rancore, odio, cinismo erano categorie di sentimenti ignote a Luigi Di Bella. Perdonava sempre, ma raramente dimenticava. Una vita dura, difficile, strappata brano a brano dalle mani del destino, l’avarizia della sorte nel concedergli quel minimo di serenità e di posa che pure a tanti sono accordate, lo portarono ad accettare incomprensione di pensiero e di affetti come tratto di un disegno superiore, al quale era pertanto, più che vano, ingiusto reagire. Tacque, si inchinò al destino e si limitò a proteggere il suo cuore dalle offese, nascondendolo nell’intimo più segreto dell’anima ad evitare quanto più possibile il ripetersi di una sofferenza che a distanza di decenni ancora lo mordeva. Ma in lui il cuore era come creatura in una creatura, fratello siamese, figliolo discolo che, pure chiuso a chiave in castigo in una stanza buia, riesce spesso a forzarne la serratura, comparendo sornione e sfacciato nel salotto pieno di invitati e intrattenendoli amabilmente. Per un uomo capire un altro uomo è difficile, perché siamo monadi che comprendono per assonanza, per condivise esperienze; in caso contrario possiamo solo immaginare, usare cioè la fantasia: avviandoci così, molto probabilmente, sulla via dell’errore. E questo accade particolarmente quando abbiamo a che fare con uomini di tale statura che di assonanze con l’uomo comune, per sfortuna di questo, ce ne sono poche. Si giudica troppo spesso in base a “protocolli” psicologici, al consueto, alla propria indole: e la psiche umana, come il suo involucro corporeo, è il più grande ed irrisolto mistero dell’universo. Possono aiutare l’umiltà, la riflessione e, soprattutto, l’amore: l’unico psicologo che valga sempre la pena ascoltare.

Vittorio era dotato di brillante intelligenza, ma non di analoga forza di volontà, per cui non dedicava allo studio il tempo auspicabile. Spesso si appoggiava al fratello più giovane, che lo aiutava nei compiti e gli faceva lezione. Gradualmente, sotto la sua guida, recuperò il tempo perduto e conseguì la licenza liceale un anno dopo Gino. Questi continuava con le abitudini acquisite: così lo studio notturno, il ricorso ai libri della biblioteca scolastica o dei compagni, che ricopiava aggiungendo appunti ed osservazioni. Lo studio, ben lungi dal ridursi ad una memorizzazione di dati utili al buon esito scolastico, costituiva uno strumento prezioso per conoscere e comprendere: di ogni nozione, di ogni regola si chiedeva origine, ragione ed estensione, abituandosi a nulla accettare se non filtrato e supportato dalla più assoluta conseguenzialità logica. A quel tempo non si dava pace fino a quando non fosse riuscito a risalire alla ratio delle opere dell’uomo, si trattasse di un teorema o di un problema di fisica; negli anni successivi e fino all’ultimo respiro, si sarebbe impegnato con la stessa mentalità ma più ampia visione prospettica a ricostruire e spiegarsi i teoremi più difficili: quelli di Dio. La capacità di concentrazione, già allora eccezionale, insieme alle altre doti fornitegli copiosamente dalla natura, lo rendeva capace di assorbire in poco tempo concetti ed informazioni che altri imparavano dopo lunga fatica, precariamente e limitandosi ad un apprendimento passivo e dogmatico. Voleva sapere, voleva capire e fin d’allora provava una viva ripulsa per le parole vuote, le codificazioni di ogni genere, gli alvei logici pretracciati; intuiva come la poesia che esala da ogni fatto della vita o aspetto della natura, una volta fattane compagna del viaggio terreno e non già Circe dell’intelletto, non è antagonista, ma complemento della logica matematica, strumento di esaltazione ed accelerazione della razionalità, non sua antimateria. Stava sbocciando il Poeta della Scienza, il tenace nemico delle lusinghe e dei segreti inganni che inviluppano come fili tra le gambe, fanno cadere anche giganti, insidiano l’uomo parlatore, l’uomo servo dei concetti coesi alla simbologia della parola. Occorreva salire, non limitarsi ad evaporare sulla pesante materialità terrena; ragionare con la carne, non con gli abiti del pensiero; elevarsi all’astrazione senza scarrocci dal reale; servirsi della fantasia creativa senza però cadere nella fantasticheria. Sarebbero stati necessari molti anni, molti sacrifici, molti dolori per il pieno compiersi di questa catarsi spirituale.

In quell’epoca il poeta già camminava con passo sicuro, mentre lo scienziato, ancora nel grembo del tempo, cresceva nutrendosi di sostanze preziose. E di poesia ne esalava tanta dal mare della Sicilia, dai Peloritani, dai loro boschi! Con Vittorio riuscirono a rimediare due vecchie biciclette e ad esplorare i dintorni. Si trattava di biciclette pesanti, ben diverse da quelle moderne in leghe leggere e provviste di ogni accorgimento per adeguare lo sforzo del ciclista alle condizioni del terreno: ma gioventù e forza di gambe compensavano la rudimentalità dei mezzi. Cominciarono dai colli che circondano Messina, ricchi di tornanti e di boschi odorosi.

Li percorsero tutti, salendo a volte dal “Ritiro”, altre da San Michele; oppure costeggiavano il mare e, dopo aver doppiato punta Faro lungo la litoranea, salivano da Spartà, passando per Massa San Giorgio e Castanea delle Furie prima di ridiscendere in città: decine e decine di chilometri, con gli occhi abbagliati dalla bellezza assoluta dei luoghi, percorsi con lo spirito d’avventura ed il vigore dell’età.

Non mancarono episodi comici. Come accadde nel corso di una delle gite consuete, quando Luigi, distanziato da Vittorio, non riuscendo a rimanere in strada alla ripida discesa di un tornante, tagliò a precipizio per la balza erbosa rimanendo miracolosamente sul sellino, e comparve come per magia sulla via sottostante con un’aria di innocente indifferenza, lasciando il fratello a bocca aperta. Bicicletta significava anche libertà, mezzo per conoscere, strumento per affrancarsi da una soffocante convivenza, pensare in solitudine, ma anche poter rivedere più spesso i genitori o capitare a Pellegrino. Partendo all’alba, riusciva a raggiungere Linguaglossa e tornare in giornata. Era bello rivedere il babbo, ora meno in affanno nel tirare avanti la famiglia, e mamma Carmela, le cui mani rugose lo accarezzavano sempre con tenerezza. Rituale, quando s’avvicinava l’ora per rientrare, il caffè che lei gli porgeva prendendo dallo stipo il servizio delle occasioni: poche tazzine ed una zuccheriera ricevute in regalo durante la grande guerra e che recavano impresse scene patriottiche. Quarant’anni dopo, lo scienziato sperò, invano, potesse essere esaudito il suo desiderio di avere una di quelle tazzine, prive di qualsiasi valore se non quello sentimentale.

Mai sazio dell’incanto dei panorami che si succedevano, si spingeva sempre più lontano, alla ricerca di nuove visioni. La domenica mattina prese l’abitudine di alzarsi quando il silenzio della notte avvolgeva ancora la città, vincendo il freddo con il vigore delle pedalate. Negli ultimi anni ricordò più di una volta le esperienze e le emozioni della prima gita che lo vide costeggiare il Tirreno, inerpicarsi sui monti e scendere fino a raggiungere lo Jonio. Lo Stretto nascondeva ancora il blu del mare, in attesa del sorgere del sole e Luigi scorgeva solo le luci ammiccanti dei primi traghetti e delle navi in transito. L’aria algida, umida di salsedine ed il profumo inebriante delle alghe trascinate dalle onde o già adagiate sulla battigia, accordavano nell’anima note di sensazioni multiformi. Ecco i lampi ritmici della lanterna di Punta Faro illuminare il gorgoglio del taglio di correnti, ecco i primi pescatori di ritorno dopo una notte trascorsa a prendere aguglie con la lampara, mentre sugli usci delle umili case le loro donne già li attendono con un lume tra le mani. Arrivato a capo Rasocolmo le ultime stelle stanno sbiadendo e quando supera Rodìa e raggiunge Villafranca, si ferma a guardare il Tirreno, tutto un brivido di brevi onde rosate: laggiù, oltre capo Milazzo, le isole Eolie sono imporporate dal sole che si solleva dal mare, e par che levitando sull’orizzonte stilli l’acqua degli abissi. Attraversa i paesi costieri, Spadafora, Scala, Barcellona Pozzo di Gotto, accolto dai primi passanti, dallo schiudersi di persiane verdine. Poco dopo Castroreale Terme imbocca la strada che sale sui Peloritani. Ora la fatica aumenta, ed i muscoli di cosce e polpacci si fanno duri e dolenti. Per lunghi chilometri non si incontra anima viva. Arrivato a Novara Sicilia a sole alto, fermato dalla stanchezza e dalla fame, per pochi centesimi compra una pagnotta che addenta con voluttà, seduto su un muretto: qualche fico succulento e l’acqua fresca che zampilla da una roccia completano il pasto. Certamente avrà pensato a questa sobria merenda quando, più di cinquant’anni dopo, rinnovò quel rito dell’adolescenza. Accadde un’estate alla fine degli anni settanta, quando, libero dagli impegni universitari, decise di andare sul Montello con un “Ciao”, motorino 48 di cilindrata. In questa occasione si concesse un po’ di companatico, acquistato nella drogheria di un paesetto. Alcuni medici, iscritti ad un corso di specializzazione all’Università di Modena, non credevano ai loro occhi quando superata una curva videro seduto su un muretto di recinzione, il cappello rincagnato sulla nuca, con tanto di giacca e cravatta, il Prof. Luigi Di Bella mentre assaporava beato una pagnotta farcita, lo sguardo fisso verso la vallata. Ma riprendiamo a seguirlo nel suo tragitto di allora. Si sale ancora, dai seicentocinquanta metri di Novara ai novecentosettanta di Portella Pertusa, ai millecentoventicinque di Portella Mandrazzi. Poi, superati alcuni ripidi tornanti, inizia la discesa: da Francavilla a Motta Camastra, costeggiando le gole dell’Alcantara, risonanti di un’acqua gelida e cristallina, giunge a rivedere lo Jonio e raggiungerlo nei pressi di Naxos, poco prima della perla di Taormina.

La sessantina di chilometri per rientrare a Messina non peseranno più che tanto, dopo ore di salite che richiedono muscoli d’acciaio ed una resistenza fisica a tutta prova. E di forza e di resistenza fisica Luigi è un vero concentrato: gli basta qualche ora di sonno per affrontare le giornate più laboriose ed attive. Fin da giovane lo assillerà il pensiero della limitatezza della vita: l’abisso dell’ignoranza umana, l’incolmabile distanza tra quanto occorrerebbe sapere e ciò che si può imparare; il tempo occorrente per formarsi, perfezionarsi, comprendere, impone di non sprecare ore e giorni poi irrecuperabili, di tesaurizzare ogni minuto, di rinunciare al superfluo. Solo così è possibile aver ragione di quel maleficio che, ora distraendo con lusinghe, ora stilettando di scoraggiamento, sembra insidiare ogni pretesa dell’individuo di elevarsi, di costruire uno scalino per l’ascesa dell’umanità, di avvicinarsi a quella luce suprema che con una sua scintilla ha fatto brillare l’universo. Non si deve peraltro pensare che la vita della famiglia Di Bella, o meglio, di quella parte della famiglia che viveva a Messina, procedesse sempre nella pace, nella concordia e nell’armonia. Come accennato prima, a volte dure difficoltà e vicende individuali, altre peculiarità caratteriali, avevano portato ad un clima di convivenza che in alcune occasioni risultava sgradito a Vittorio ma penoso ed a stento tollerabile a Luigi. A distanza di tanto tempo solo la testimonianza degli interessati avrebbe potuto fare maggiore chiarezza su tante circostanze e ricostruire fatti e ragioni. Quanto alle rievocazioni del passato, ricordando quel periodo lo scienziato faceva trasparire sul viso le amarezze ed i dispiaceri provati e mai dimenticati e, più che a fatti precisi, accennava alla concezione di vita dalla quale gli eventi erano scaturiti: un modo di comportarsi, di concepire e sentire i rapporti umani che non era il suo. Parlò chiaramente di un ambiente familiare diseducativo, del suo ribrezzo istintivo per i sotterfugi, le bugie, l’esibizionismo, che tanto contrastavano con la sua sete connaturata di lealtà, franchezza, serietà. “Bisogna dare alle parole il significato che hanno”, era solito ripetere, a voler ribadire la sua intolleranza per le chiacchiere vuote, i discorsi ampollosi, le frasi fatte. Men che meno poteva tollerare certi maneggi e certe manovre, per lo più ordite da alcune sorelle, magari di poco conto e non dirette a fare del male, ma sicuramente lontane dal suo sentire. Col tempo, la relativa ingenuità di queste mene giovanili assunse profili di obiettiva gravità, e portò a un intiepidimento dei rapporti con i fratelli. Già da allora il suo rifiuto di conformarsi a comportamenti che non condivideva, lo portò a chiudersi in lunghi silenzi e in un isolamento, in parte subìto, in parte cercato, e sempre più accentuato.

In un’età così delicata ed importante per la psicologia dell’uomo futuro, Luigi rischiò di essere condizionato dal clima familiare; non diremo «guastato» – ma macchiato forse sì – dai prolungati disgusti, dai prolungati stenti, dall’assenza di un vero focolare domestico, dalla carenza della genuina tenerezza che fino allora solo mamma Carmela gli aveva dimostrato, da una discriminazione attuata dai pregiudizi del tempo e dalla povertà. A volte, nel corso del costante impegno di studio, faceva capolino qualche sentimento che non gli era congeniale, sfogo di sofferenze, umiliazioni e tensioni ormai troppo prolungate: il desiderio quasi rabbioso di imporre la sua superiore intelligenza e, con questo, di trovare l’amaro riscatto di una vita difficile. Se queste spinte rimasero episodiche e scomparvero senza lasciar traccia, lo si deve al destino, come vedremo.

***

La vita del giovane liceale scorreva in una forzata ritualità di ritmi e di abitudini. Lo studio indubbiamente lo assorbiva per gran parte della giornata, ma nell’età del rigoglio, della vitalità, delle meraviglie, il suo insoddisfacente contesto di vita gli gravava pesantemente sull’animo. Il tragitto giornaliero per il liceo lo portava a pochi passi dal mare, dalla cortina del porto brulicante di movimento, alla passeggiata a mare con le sue panchine scortate dalle palme. Poteva fermarsi a far spaziare uno sguardo anchilosato dalle anguste pareti della baracca, condividere con la misteriosa saggezza di quell’azzurro pene ed amarezze accumulate, ridimensionare gli affanni di una esistenza difficile osservando la perpetua dinamica delle onde. I genitori gli avevano dato la vita e consentito di sopravvivere, i fratelli condividevano con lui le difficoltà giornaliere; ma qualcuno di loro gli rinfacciava i pochi denari spesi per farlo studiare, dimenticandosi che Gino aveva dato molto più di quanto avesse ricevuto. Quali prospettive per il futuro? Ammesso che riuscisse a conseguire la licenza liceale, come avrebbe potuto mantenersi all’università? La preoccupazione non si limitava alla sua persona, ma si estendeva all’ignoto destino che attendeva i fratelli e le sorelle. Doveva essere triste per ragazze come Maria, Filomena, Maddalena, Ciccina, Concettina doversi limitare ad un abbigliamento modesto o modestissimo, frutto delle proprie mani, rinunciare a veri monili, accontentarsi di fugaci comparse negli ambienti borghesi, rinunciare a conoscenze ed amicizie in grado di cambiare la loro sorte. Luigi sentiva pulsare dentro di sé mille interessi; desiderava conoscere, estrinsecare le sue doti, dare sfogo al proprio talento creativo, elevarsi, in sostanza, verso un mondo che gli respirava dentro e che, per questo stesso motivo, lo costringeva a raffrontare amaramente aspirazioni e realtà, talento e possibilità di manifestarlo. E certo non erano di conforto o di sprone le meschinità alle quali doveva assistere quotidianamente, l’ingratitudine, l’incomprensione quasi totale nella quale viveva e che gli sarebbe stata, con poche eccezioni, compagna indesiderata di vita. Il suo lucido pessimismo era distratto e medicato dal balsamo del violento profumo di alghe soffiato dal vento della sera e che, allora come oggi, investe ed inebria chi sosta alla passeggiata a mare, a dispetto degli scempi che il cattivo gusto contemporaneo e orripilanti pseudosculture sono sopraggiunti con il nuovo secolo. Un profumo indescrivibile, che sconvolge, risuscita sensazioni ancestrali, evoca come medium il sorriso di Lighèa (* leggere nota a piè di pagina, n.d.r) e le navi di Ulisse. Il mare, vecchio severo amico. Amico perché noi gli siamo amici. Lui ha un compito troppo importante per fermarsi a guardare queste piccole creature fragili e trepide del proprio futuro. Il mare sempre in perpetuo movimento, cangiante, padre e figlio di miliardi di onde, nessuna delle quali uguale ad altra, sino alla fine dei secoli: creature autonome e pure causa ed effetto l’una dell’altra, parti di una creatura e creature esse stesse, che appaiono e svaniscono nell’infinita brevità dell’attimo. La morte dell’onda è la vita del mare. Così l’umanità. Come le cellule del nostro corpo che ogni giorno nascono e muoiono perché viva la vita, non un individuo: é una concezione che indirettamente e contemporaneamente conduce alle ragioni della vita, a quelle della morte e, per quanto possa smarrire questo apparentamento, a quell’ibrido assurdo e pur logicissimo che é il processo tumorale. Quel simbolo arcano di fresca vitalità, di oscuro mistero degli abissi, risvegliava in lui la volontà di potenza e l’amore per la vita. L’esito di tale conflitto tra essere e poter essere, determinazione e tentazione di nichilismo, noi crediamo fosse già stato scritto dal destino e, di più, che mai sia stato in forse. Una figura femminile appare in questa delicata fase di Luigi Di Bella a rendere più rapido il prevalere del verdetto del fato, più che a determinarlo, fornendogli una motivazione ulteriore e facendo sgorgare la lava che già premeva.

Quanto ai compagni di classe, Luigi era loro molto affezionato, pur con quell’apparente distacco del quale si sono già delineate origini e motivazioni.

Vent’anni più tardi avrebbe ritrovato uno di questi, Antonio De Carlo, che gli sarebbe stato amico sincero ed avrebbe avuto un ruolo importante in una cruciale fase della sua vita.

Gli insegnanti erano indubbiamente di alto livello e sarebbero rimasti nel suo ricordo per tutta la vita. Uno, in particolare, ricorreva nelle sue peregrinazioni nel passato: il Prof. Ziino, insegnante di matematica e di fisica, severo ed esigente quanto paterno, che seguiva ammirato quell’alunno che, a differenza di tutti gli altri, affrontava le sue materie non solo – per così dire – dalla platea, ma curiosando costantemente dietro le quinte. Luigi era il capoclasse e Ziino gli affidava registri ed appunti da riportare in sala insegnanti: aveva colto l’eccezionalità dell’alunno e ne aveva apprezzato la franchezza. Sappiamo anche che lo aiutò, conoscendone le precarie condizioni economiche: probabilmente, per non umiliarlo, redasse appunti di algebra e li mise a disposizione della classe. Un di più per chi non aveva problemi ad acquistare i libri di testo, un grande aiuto per Luigi. In un suo quadernetto, inframmezzato da qualche schizzo a penna ed a matita – dato che era anche un buon disegnatore – troviamo scritto a circa metà: “Algebra – II Corso – Anno scolastico 1927-1928 – Da appunti tratti dall’algebra del ‘Calipso’ e offerti dal Prof. Ziino”.

La chiarezza delle sue lezioni, l’intransigenza nei confronti dei “secchioni” privi di vero talento, la passione con la quale cercava di permeare la mente dei ragazzi con una visione logica ed affrancata dalle suggestioni, tornavano vivide nelle rievocazioni del vecchio scienziato. Ricordava anche certe inflessioni siciliane di Ziino che colorivano le sue esposizioni, sempre sintetiche e precise, e contribuivano a farlo amare di un amore reverenziale, intenso e tenero da parte degli alunni: così il suo pronunciare “uotto” il numero otto, o “uora” l’avverbio ora.

E non era spento, nemmeno settant’anni dopo, il dolore per la sua improvvisa scomparsa. Gli alunni, anche quelli che come Luigi erano ormai universitari, per tutta la notte ne avrebbero vegliato la salma nella camera ardente allestita all’interno del liceo Seguenza, accompagnandolo l’indomani all’ultima dimora. Se quell’uomo, che viveva solitario senza il calore di affetti familiari, avesse potuto sapere quale indiretto, ma sicuro contributo aveva dato alla scienza, avrebbe goduto della più grande gratificazione della sua vita.

***

In quegli anni il farmacista Giovanni Costa aveva ritrovato nel lavoro e nelle gioie della famiglia quella serenità distrutta dal terremoto.

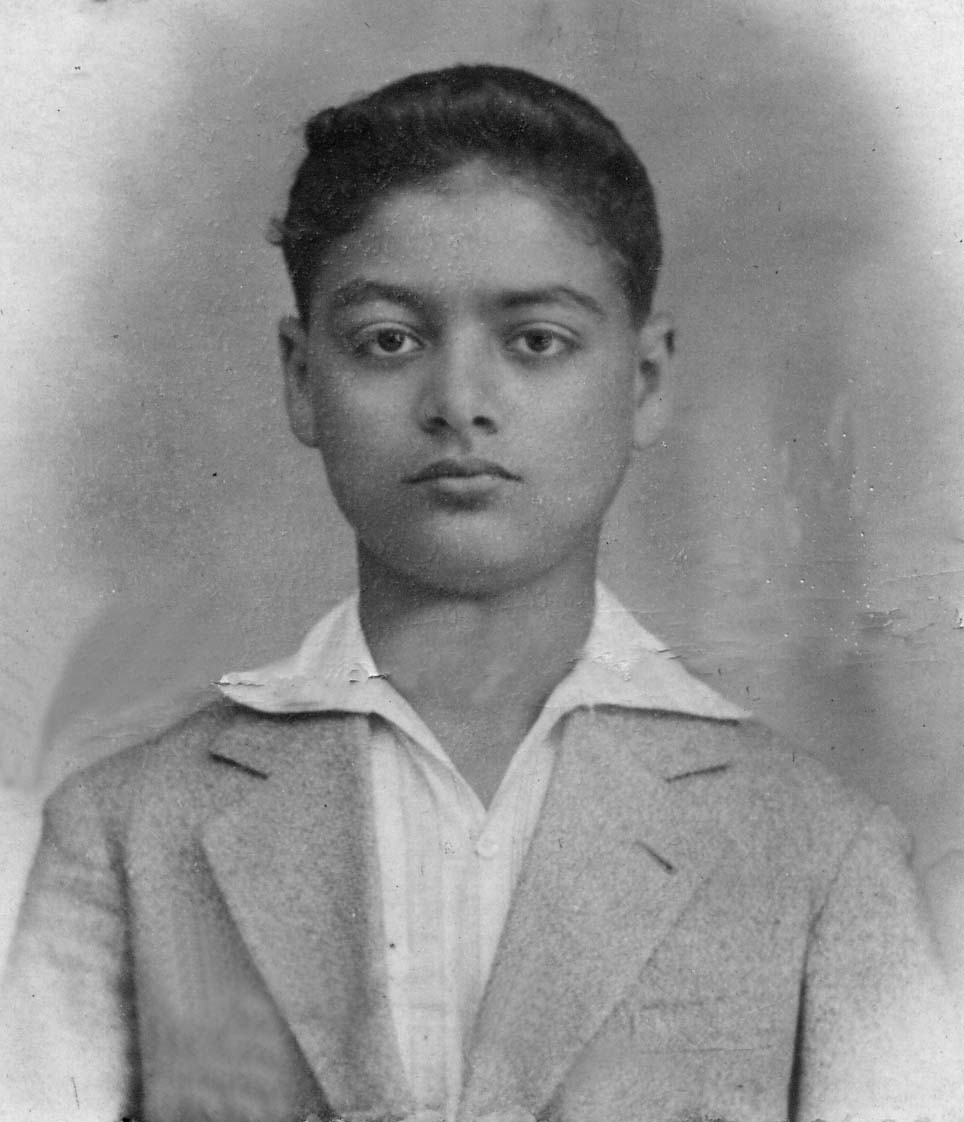

Dal matrimonio con Carolina erano nati cinque figli: prima Francesca, chiamata familiarmente Ciccina, poi Peppino, quindi due gemelle, Citta e Sara, e infine Tonuccio. Gradualmente le condizioni economiche erano diventate soddisfacenti ed il reddito dell’attività consentiva ai due coniugi di vivere tranquilli per l’avvenire dei figlioli. Nel 1926 i Costa conobbero la famiglia Di Bella. La loro predilezione per la vita domestica e la concordia familiare coesisteva con un’innata cordialità e bonomia, che rese graditi l’estro ed il brio di Maddalena, Ciccina e Filomena, venute a contatto con la famiglia del farmacista sia per il lavoro di Filippo che per il tramite di una compagna di scuola. Luigi vide la prima volta Ciccina il 23 novembre del 1926 ed egli stesso descrive l’incontro in una lettera che riporteremo più avanti.

La rivide presto, dato che una settimana dopo si ritrovò dai Costa insieme alle sorelle. Queste insistettero perché Gino suonasse il mandolino, incuranti della riservatezza e della timidezza del fratello minore che alla fine, non potendo sottrarsi all’invito, suonò con indicibile imbarazzo. La baracca dei Di Bella, più a monte e piuttosto vicina a quella dei Costa, sorgeva lungo il tragitto che Gino faceva per recarsi a scuola o in centro: aveva così l’occasione di passare accanto all’abitazione, vedere Ciccina mentre ricamava dietro i vetri o sentirla suonare il pianoforte.

Fu senz’altro amore a prima vista. Sentimento questo che serbò nell’animo senza metterne a parte alcuno e dissimulando anzi un disinteresse finalizzato ad evitare indebite e grossolane intromissioni da parte dei fratelli. Sarebbero passati quattro anni prima che Gino si dichiarasse. Lo trattenevano da una parte l’essere ancora un adolescente, e per giunta di due anni più giovane dell’amata; dall’altra il disagio per la povertà della sua famiglia e la diversa classe sociale. Ciccina apparve come un sogno irraggiungibile e lo stesso timore per una disillusione che gli pareva inevitabile lo indusse a cercare di dimenticarla: senza riuscirvi. Non mancavano d’altronde problemi contingenti, che andavano ad assommarsi a quelli di sempre. Non ci è dato sapere i particolari della vicenda, ma una volta Maddalena tentò di avvelenarsi, con viva preoccupazione dei Di Bella ed altrettanto sentita partecipazione dei Costa. D’estate Gino raggiungeva papà Giuseppe e mamma Carmela a Linguaglossa, senza mancare di raggiungere Annetta, tuttora a Pellegrino e divenuta moglie di Nino Pavone, il nipote di Don Nicolino, il suo primo insegnante di latino.

Ma, tornato a Messina, quel viso buono e dolce, quegli occhi azzurri che sembravano frugargli nell’animo e suscitare le più nobili idealità, lo riprendevano sotto la loro innocente malìa. Non si trattava sicuramente di un’infatuazione passeggera, ma di un sentimento che – come appare evidente dalle stesse lettere dello scienziato e dagli eventi futuri – coinvolgeva tutta la sfera emotiva e quella intellettuale; e se si sarebbe rivelata determinante per la sua maturazione e per lo stesso corso della sua vita, al momento aggiungeva un ulteriore motivo di afflizione. Infatti temeva non solo di nutrire aspirazioni al di sopra della sua portata, ma di poter essere vittima di una crudele beffa del destino, che gli aveva fatto conoscere una creatura da sogno con l’unico proposito di torturarlo con raffinato sadismo. Reagì con un’altalena di speranza e rassegnazione, impacci e sguardi che non si possono dissimulare, comportamenti ondivaghi ed a volte contraddittori, ma improntati sempre al massimo riserbo. Erano le sorelle stesse a condurlo nella casetta di legno dei Costa, dove trovavano quel calore di nido domestico che era sempre loro mancato. Le lettere che in futuro si sarebbero scambiati Gino e Ciccina, spesso contengono accenni agli anni precedenti e parecchie notizie, consentendoci di ordinare e datare gli eventi.

Dopo quella prima “fulminazione”, per i motivi prima accennati Gino vide Ciccina episodicamente. Nell’inverno del 1927 le sorelle Di Bella ripresero a frequentare con regolarità casa Costa, ma lui non si univa quasi mai a quelle visite e rivide occasionalmente l’amata quando questa si recò a far visita a Maddalena che, convalescente, era ospite nell’appartamento nel quale Filippo era andato ad abitare in affitto. L’anno successivo si presentò qualche ulteriore occasione, quando, nel periodo di carnevale, guardò rapito Ciccina, vestita da contadinella. Ma errerebbe chi immaginasse il giovane languire in un melenso e passivo romanticismo: deciso, volitivo, attirato da tutti gli aspetti della vita, ogni ora della giornata era tesaurizzata. Nel tempo libero continuavano i suoi lunghi giri in bicicletta su e giù per i colli per godere delle bellezze naturali o, come accadde nella primavera del 1928, per assistere a qualche avvenimento agonistico. Il 13 maggio 1928 si svolse una corsa automobilistica, la “Quarta coppa di Messina”. Il circuito, di una settantina di chilometri, partiva dalla litoranea della città, si inerpicava sui colli e ridiscendeva sul Tirreno per tornare al punto di avvìo: sette giri per complessivi 464 chilometri. Vinse la Bugatti, pilotata, per la categoria superiore ai 1.500 cc., da Tazio Nuvolari, dopo quasi cinque ore di corsa alla media di oltre settanta chilometri orari. Spericolato, d’altra parte, lo sarebbe sempre stato. Una sera percorse una via in discesa – probabilmente via Palermo – a tutta velocità. Ad un certo punto la ruota si incanalò perfettamente nei binari del tram, bloccando repentinamente il mezzo e facendo fare un lungo volo al ciclista: che non perse nell’occasione il suo umorismo tutto siciliano. Mentre rotolava sul selciato mormorava tra sé e sé: “Beh, prima o poi mi fermerò, no? Basta aspettare”. Con minor umorismo fu invece affrontata un’altra disavventura. Di ritorno dal liceo, costeggiava la banchina del porto quando gli venne lo sghiribizzo di camminare su alcune grosse gomene sospese sul mare. Si trovò in acqua, con tanto di libri e quaderni: arrivò a casa fradicio ed impiegò buona parte del pomeriggio per fare asciugare e poi stirare i fogli bagnati.

Quell’anno avvenne il distacco da Giovannino che si arruolò nell’Arma. Un distacco doloroso, che privò la famiglia di un equilibrio quanto mai necessario, in presenza di sciocche coalizioni femminili e delle perduranti intemperanze di Filippo. Man mano che passava il tempo, Gino prendeva coscienza delle sue potenzialità. Dopo l’ormai prossima conclusione degli studi liceali, sperava di trovare in qualche modo le risorse necessarie per frequentare l’università e potersi proporre all’amata. Le idealità che questa evocava, rendendole meno vulnerabili da parte delle disagiate condizioni di vita, gli fecero superare pessimismo e qualsiasi proposito di rinunzia e rassegnazione, e lo determinarono ad impegnarsi a fondo per tagliare il primo traguardo, quello dell’esame di maturità. Ormai aveva intuìto, anche se non osava crederci sino in fondo, che il suo sentimento era ricambiato e quel vento di poesia avrebbe fatto superare alle sue vele qualsiasi tempesta. Aveva idee molto chiare sulla strada che intendeva prendere, ma altrettanto chiare gli erano le tante difficoltà da superare che, in quel periodo, lo portarono a prendere in considerazione altre alternative. Lo si apprende da una lettera dell’autunno 1931 e dalla risposta di Ciccina, nelle quali troviamo un accenno ad un loro colloquio di due anni prima. Il 5 maggio 1929 si erano trovati a casa Costa ed avevano suonato a quattro mani un brano, sedendosi poi vicini a chiacchierare. In quell’occasione lui l’aveva informata che pensava, dopo il liceo, di frequentare l’accademia aeronautica: dopo alcuni anni di studio, se tutto fosse andato come auspicabile, avrebbe trovato la soluzione definitiva ai problemi del presente. Ciccina gli manifestò i suoi dubbi e gli consigliò di seguire il disegno originario di fare l’università e diventare medico. Di accademia aeronautica non si parlò più: ed anche di questo il mondo deve ringraziare Francesca Costa.

Nell’inverno del 1929 iniziò il quinto ed ultimo anno di liceo. Lo studio si fece particolarmente intenso, in vista dell’esame di maturità che allora – insieme a tanti altri eventi della vita sociale – era una cosa seria ed impegnava a fondo capacità e carattere degli alunni. La prova fu superata brillantemente e costituì un evento di grande rilevanza per tutta la famiglia Di Bella: apriva le porte dell’università al più giovane dei fratelli, che a sua volta avrebbe dato a Vittorio un aiuto determinante per conseguire anche lui, l’anno successivo, la maturità ed iscriversi alla facoltà di chimica. Con due fratelli universitari – più tardi sarebbero diventati tre con Maria – in un tempo nel quale gli iscritti ad una facoltà scientifica erano meno del cinque per cento di quelli attuali, la famiglia usciva dal ghetto della scala sociale e si avviava a contare qualche cosa. Luigi passò l’estate del 1930 a Linguaglossa, sotto lo sguardo compiaciuto dei genitori, che avevano visto “maturarsi” per primo il più giovane dei figli. Questi non aveva indecisioni circa la strada da seguire né alcun dubbio, all’infuori di uno: come pagarsi gli studi universitari? Le tasse annuali avrebbero potuto essere evitate superando gli esami con medie elevate entro le sessioni di pertinenza, ma prima occorreva trovare i soldi per comprare i testi. E poi il giovane non solo era deciso a mantenersi senza alcun aiuto da parte dei suoi, ma intendeva porre le basi per un futuro dignitoso per sé e per la famiglia che sperava di formarsi. Tornato a Messina, la sua vita divenne di un’intensità inimmaginabile. Cominciò a dare lezioni a casa propria e a domicilio e passò notti intere dedicandosi a ricopiare, per conto di farmacisti, migliaia di ricette galeniche, redatte frequentemente dai medici del tempo. Raggranellò così i primi denari per pagarsi libri e un paio di vestiti decorosi.

Poi, verso la fine di febbraio del 1931, venne a sapere che il governo aveva riservato borse di studio, una per regione, a favore degli studenti poveri e meritevoli1. Scontate durissime prove di selezione. Luigi raccolse tutta la documentazione prevista nel bando di concorso e la presentò. Dopo qualche tempo, un telegramma gli comunicò che era stato ammesso alle prove scritte e che doveva presentarsi a sostenerle di lì a due settimane, alla Prefettura di Palermo. Già, ma il viaggio costava e da qualche parte avrebbe dovuto pur dormire: un problema da risolvere subito, se si voleva dar seguito alla cosa. Tutto il suo avere sfiorava settanta lire. L’albergo non era necessario, se passava la notte sul treno e, quanto al biglietto, poteva usufruire degli sconti previsti per la “primavera siciliana”: in terza classe, andata e ritorno venivano a costare sessantacinque lire precise. Partì di notte e di primo mattino era alla stazione di Palermo, dove si lavò ad una fontanella e alle otto precise era davanti alla Prefettura. Scrisse per ore, fino a quando i concorrenti furono invitati a consegnare i fogli. Occorreva attendere un mese per vedere pubblicati i nomi dei vincitori. Quando seppe che il giornale era uscito, acquistò la Gazzetta del Sud e cominciò a scoprire ad uno ad uno cognomi e nomi, in ordine alfabetico, dei vincitori, tenendo coperte con una mano le righe successive. Arrivato alla “D”, spostò lentamente a destra le dita: ecco apparire la “i”, uno spazio, poi la “B”, la “e”…… era lui! Aveva vinto cinquemila lire, una somma di tutto rispetto, se si tiene conto che il salario di un operaio era di 200 lire e lo stipendio di un impiegato di 300. Per ritirare materialmente il premio, dovette affrontare un altro viaggio a Roma, questa volta pagato: a Palazzo Venezia si ritrovò con i vincitori di altre regioni, fu ricevuto dall’allora capo del governo e dalle mani di questo ritirò la cifra messa in palio.

Custodì l’assegno nel portafogli, tenendo per tutto il viaggio in treno una mano sulla tasca della giacca per timore di subire un furto. Tornato a Messina, come prima cosa comprò un grosso libro di ricamo per mamma Carmela e regali per tutti i fratelli, diede al padre Giuseppe una parte del denaro ed acquistò parecchi libri di studio. Gli rimasero in tasca duemila lire, con le quali vivere e mantenersi agli studi: duemila lire pretese da Filippo con la consueta arroganza, come cosa scontata, quasi si trattasse di un proprio incontestabile diritto. Ma Gino adesso era un uomo e non più disposto a subire ulteriori soverchierie: rifiutò seccamente. Fu l’inizio traumatico di una separazione che, aggravata da nuovi e più gravi episodi, mai più si sarebbe ricomposta. Non si trattava tanto di una pretesa interessata, quanto dell’ennesima manifestazione di una mentalità involuta e prepotente che il giovane non era più disposto a tollerare. Di fronte a polemiche, chiacchiere, malevolenze, che pure non sarebbero mancate in futuro, tanto più inconcepibili quanto più generoso, concreto e costante sarebbe stato il suo comportamento nei riguardi della famiglia, Gino avrebbe sempre risposto con il silenzio, spesso con la generosità, mai con una supina sottomissione. Non abbiamo precise notizie in merito, ma è da ritenere estremamente probabile che della vicenda, come di altre future, non siano stati informati Giuseppe e Carmela Di Bella. Tranne Vittorio e Giovannino, gli altri evitarono di prendere le parti del fratello minore, perché suggestionati da interessate interpretazioni di Filippo o perché timorosi di opporsi a chi, fino a quel momento, si era arrogato il diritto di decidere inappellabilmente per tutti. Comunque, in un qualche modo, l’episodio fu superato, almeno in apparenza. Non c’era malvagità nell’animo di Filippo, che era capace anche di grandi gesti. Ma un po’ il sentirsi investito di anacronistiche prerogative di fratello maggiore, un po’ il contagio di certa mentalità neofeudale che allignava ancora nelle genti del sud, lo portava a mescolare il bene ed il male, il vero ed il falso. Era insomma una di quelle persone non cattive, ma capaci a volte di grandi cattiverie.

***

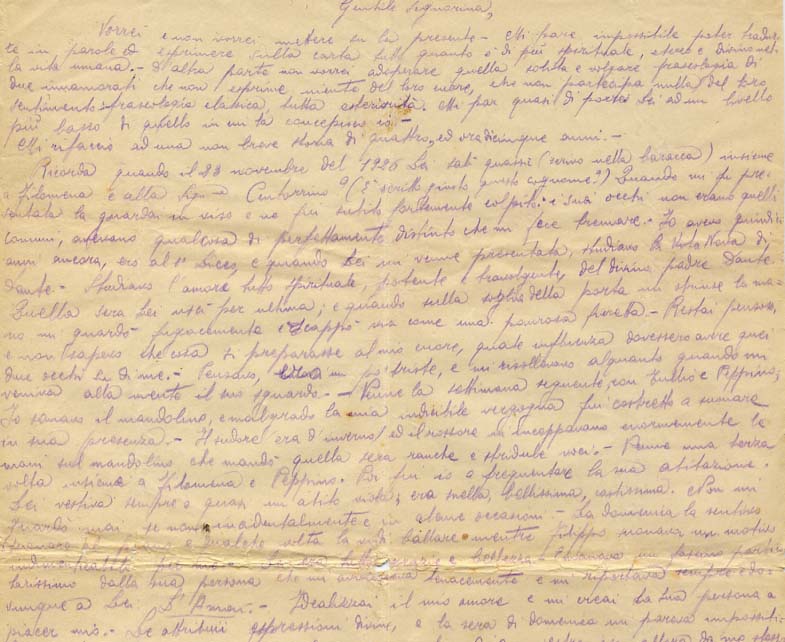

Adesso era giunto il momento di “spiegarsi” con la giovane donna che lo aveva incantato. Lo fece con una lettera di tre pagine, nella quale ad una cronistoria di eventi e di sentimenti unì espressioni appassionate e intrise di poesia. La lettera era conservata in una piccola borsetta color panna, scurita dal tempo e riposta in un armadio dell’appartamento di via Don Minzoni a Modena, la casa acquistata ed amata con tutto il cuore dal Professor Luigi Di Bella, nella quale sarebbe andato ad abitare nel giugno del 1958. I tre fogli di carta sottile, di mediocre qualità, istoriati dalla calligrafia minuta e già inconfondibile dello scienziato e scritti con una matita copiativa color violetto, non sono soltanto un’appassionata lettera d’amore, ma descrivono meglio di lunghe dissertazioni il mondo ideale, le mete, il processo di maturazione del giovane studente. E’ per questo che la riportiamo quasi integralmente, stralciando solo qualche riga relativa a notizie che abbiamo fin qui anticipato.

Gentile signorina,

Vorrei e non vorrei mettere su la presente. Mi pare impossibile poter tradurre a parole ed esprimere sulla carta tutto quanto è di più spirituale, etereo e divino nella vita umana. D’altra parte non vorrei adoperare quella solita e volgare fraseologia di due innamorati che non esprime niente del loro cuore, che non partecipa nulla del loro sentimento: fraseologia classica, tutta esteriorità. Mi par quasi di porre Lei ad un livello più basso di quello in cui la concepisco io.

Mi rifaccio ad una non breve storia di quattro, ed ora di cinque anni.

Ricorda quando il 23 novembre del 1926 Lei salì quassù (scrivo nella baracca) insieme a Filomena e alla Sig.na Centorrino? Quando mi fu presentata la guardai in viso e ne fui subito fortemente colpito: i suoi occhi non erano quelli comuni, avevano qualcosa di perfettamente distinto che mi fece tremare. Io avevo quindici anni ancora, ero al 1° liceo, e quando Lei mi venne presentata, studiavo la Vita Nova di Dante. Studiavo l’amore tutto spirituale, potente e travolgente del divino padre Dante. Quella sera Lei uscì per ultima; e quando sulla soglia della porta mi strinse la mano mi guardò fugacemente e scappò via come una paurosa fieretta. Restai pensoso, e non sapevo che cosa si preparasse al mio cuore, quale influenza dovessero avere quei due occhi su di me. Pensavo, ero un po’ triste, e mi risollevavo alquanto quando mi veniva alla mente il suo sguardo. Venne la settimana seguente. Io sonavo il mandolino, e malgrado la mia indicibile vergogna fui costretto a suonare in sua presenza. Il sudore (era d’inverno) ed il rossore mi inceppavano enormemente le mani sul mandolino che mandò quella sera rauche e stridenti voci. Venne una terza volta insieme a Filomena e Peppino. Poi fui io a frequentare la sua abitazione. Lei vestiva sempre o quasi un abito viola; era snella, bellissima, castissima. Non mi guardò mai se non incidentalmente e in alcune occasioni. La domenica la sentivo suonare il piano e qualche volta la vidi ballare mentre Filippo suonava un motivo indimenticabile per me. Lei era tutta grazia e bellezza. Emanava un fascino particolarissimo dalla sua persona che mi avvinceva tenacemente e mi riportava sempre e dovunque a Lei. L’Amai. Idealizzai il mio amore e mi creai la sua persona a piacer mio. Le attribuii espressioni divine, e la sera di domenica mi pareva impossibile poterla vedere: mi pareva guardare un angelo, ed io mi estraniavo allora da me stesso e credevo di stare in paradiso. La guardavo estasiato, rimbambito; non sapevo balbettare due parole conclusive in sua presenza, perché ero confuso dalla sua immensa bellezza che mi travolgeva. Fu quello il primo anno del mio amore.

Quando finì la scuola, in famiglia ci furono i soliti cambiamenti per le vacanze estive ed io non potei più frequentare la sua casa. Nell’estate del 1927 non la vidi più. La pensavo sempre ma la sua immagine si impallidiva man mano nella mia mente. Ero ancora troppo giovanetto, per cui quell’impressione suscitatami svanì e si perse nel nulla. Ripetevo vanamente il suo nome – Ciccina – quasi per aggrapparmi ad uno scoglio di salvezza, ma il cuore non parlava più. Mi perdoni: la dimenticai allora. La rividi una volta sul tramonto nelle vicinanze del Dazio. Lei indossava un altro abito fine viola ed era in compagnia della Sig.na Savasta. Io vestivo male, ero incurante di me stesso e salivo tenendo un involto. Al vederla fui immerso in uno sprazzo di luce. Ricordai tutto, ma poi tutto tornò come prima nell’oblìo. Venne l’inverno del ’27 e incominciai il 2° corso del Liceo. La mia famiglia passava intanto di guaio in guaio ed io partecipavo ad ogni avvenimento con una perfetta comprensione. Mi tempravo alle asperità della vita, ma il mio cuore diventava duro, rigido, immobile, egoista. Studiavo solo per superare i miei compagni, vestivo incurantemente, me ne fregavo di tutto e di tutti. Quando le mie sorelle ripresero in quell’inverno a frequentare la sua casa, anch’io avrei voluto venire; ma mi pareva di farla accorgere del mio amore, e avevo una certa riluttanza a salire da Lei. Una sera m’invitò Filippo a salire. Io non accettai. Mi chiese del perché. Risposi allora: “mi secco, son tutte donne e non so che fare”. Rimasi solo dentro e volevo piangere. Incominciavo a ricordarmi di Lei. L’Amore, il vero Amore, quello dell’anima, fa di questi scherzi. Ci si crede di essersene liberati, ed ecco che dopo un certo tempo risorge più potente, più forte, più spirituale. Avevo gran desiderio di vederla. Le racconto a proposito il seguente fatterello, sicuro di farla ridere un po’. Ricorda quando Maddalena si avvelenò? Lei scese con la Sig.na…… (come si chiama?) a farle visita. Io la vidi mentre Lei svoltava all’angolo Villa Mazzini per avviarsi verso casa. Finsi di non vederla fuori, ma quando Lei infilò il portone io mi affrettai a ritornare a casa. Lei era già entrata nella stanza da letto. Sa allora cosa feci? Entrai nella stanzetta adiacente, adibita al deposito di medicinali e me ne salii su quell’accumulo di casse per vederla. Non riuscendo nel mio intento mi sporsi in fuori più del conveniente. Fin quando mi scivolò il piede e ruzzolai giù. Mi conciai per bene e me ne andai via tutto dolorante, ridendo di me stesso e della mia bigotteria. Il carnevale del ’28 ripresi a frequentare la sua casa. E la rividi nuovamente da vicino. Vestiva questa volta un abito di velluto nero. Fui tutto preso dal suo fascino e ricominciai a guardare con un profondo senso di meraviglia e di rispetto. Ma lei – innocentemente forse – non mi degnò neanche di uno sguardo. Quasi a farlo apposta non s’incontrarono mai i suoi occhi con i miei. Lei era inoltre diffidente verso di me, mi trattava un po’ duramente. Pensai che forse non ero degno di Lei, che anche Lei avesse pensato così. E l’amai più forte, con tutte le mie forze per non distaccarmene mai più. La mattina quando suonava la sveglia ad annunziarmi che era ora di alzarmi, volgevo subito il pensiero a Lei, e fantasticavo sull’immensa gioia che avrei provato se Lei mi avesse rivolto qualche parola. Fantasticavo sempre sullo stesso argomento, e intanto curavo i miei vestiti più di prima; e studiavo con amore, ordine, diletto. Mi buttai anzi giù a studiare come un arrabbiato, e da allora mi son formato a quest’oggi una discreta cultura eclettica che debbo esclusivamente a Lei. La rividi poi assiduamente ai bagni. Quando ci salutavamo Lei mi guardava qualche volta insolitamente, ma sempre sorridendo. Mi pareva che mi volesse schernire, e me ne andavo a casa più addolorato che mai. Venni una sera a casa sua nell’estate del ’28. Mentre gli altri si trovavano fuori in veranda io mi sedetti dentro. Lei sedette al piano e notai allora l’immensa grazia dei suoi piedi appoggiati ai pedali: era la prima volta che le vedevo scarpine con tacco alto e snello. Suonò “Sulagna”3 che ascoltai ben poco, perché mi trovavo come in un altro mondo. Quando finì si alzò, si appoggiò con una mano al tavolino e guardandomi continuamente fisso in viso mi disse che “Sulagna” era stata compiuta dal suo maestro. Non mi pareva vero tutto quanto succedeva intorno a me. Lei non mi aveva mai parlato in quel modo. Certo – pensai – sono riamato. Volevo crederci o meno e mi dibattevo fra questi estremi ondeggiando a seconda del suo comportamento nei miei riguardi. Quella sera mi parve aver toccato l’apice del godimento e La pensai, me la figurai, come una madre, un sole lucente, che mi avvolgesse con le sue spire per portarmi in alto, in alto, verso la gloria, l’ammirazione di tutti. Mi affidai completamente a Lei, e mi pareva leggere nel suo sguardo un incitamento verso il progresso, uno sprone verso lo studio. Lei divenne la mia guida, presente in ogni luogo e in ogni ora. Mi pareva Iddio l’avesse creata per redimermi, per guidarmi. E mi approfondivo nel suo sguardo buono, azzurro, profondo per ritrarne le più profonde aspirazioni, il più grande conforto nella vita. Lei, inconsapevole della sua influenza, mi conduceva e mi guidava sulla dritta via. Vedevo in ogni luogo i suoi biondi capelli che con una dolcissima piega sulla fronte volgevano in dietro per raccogliersi in un piccolo cumulo, i suoi occhi azzurri che emanavano qualcosa di vago, di indefinibile, e quel suo viso tutto armonia, bellezza. La guardavo ammirato quando sorrideva di quel suo sorriso ineffabile.

Passò così tutto il ’28, il ’29. Ricorda l’estate del ’29? Certo che sì. Una sera, credo il 7 giugno, salii a casa sua per comunicare alcune notizie per conto dei miei. Era di sabato. Entrai nella stanza da letto e mi sedetti. Vi fu un momento in cui restammo soli, io e Lei. Volevo dirle qualche cosa, una sola parola anche, ma allibii e mi parve aver la bocca cucita o paralizzata. Lei mi s’avvicinò e mi mostrò un libro che teneva fra le mani. Dissi qualche parola fuori proposito e tutto finì così perché poi vennero altri.

Dopo quell’incontro Lei andò diventando sempre più fredda, più riservata, meno espansiva verso di me. Passò così tutto il ’30. Vennero infine gli esami di stato. Stanco a morirne dallo studio, alle volte mi veniva la voglia di buttare tutto per aria, ma la sua immagine buona, soccorritrice, mi veniva innanzi ad incitarmi. Fu così che per due mesi ebbi il coraggio di studiare fino a 18 ore al giorno e di passare intiere nottate al tavolino. La sua parola era ordine ed io obbedivo. Ne soffrii poi di molto, neanche la mia famiglia sa di certe cose, ma sapevo di aver compiuto il mio dovere e che, se Lei mi amava, avrebbe avuto un giorno per compagno un uomo sempre più degno.

E studio ancora. Studio e lavoro indefessamente perché possa un prossimo domani degnamente accompagnarla nella vita. Lei fa ormai parte indispensabile di me stesso e non saprei disgiungermi neanche col pensiero da Lei.

Risponda come crede più opportuno a questa mia. Ma ciò non impedisca che abbia sempre immenso desiderio di parlarle. Il discorso fra noi due sarà diverso da queste righe morte. Voglio parlarle, vederla e dirle tutto; tutto quello che ho nell’animo per sfogarmi.

Ricorda cosa fece Cosetta nei “Miserabili” quando rinvenne quel manoscritto di Mario? Faccia anche Lei così e poi me lo scriva. Mi dica del tu: sarò più contento. Perdoni la carta, la calligrafia, e la scrittura a lapis: non disponevo di altri mezzi qui, in baracca.

Finisco, perché sono già un po’ stanco. Mi creda suo per sempre

Gino

Ciccina rispose con una lettera nella quale si legge il suo connaturato pudore, e gli dichiarò che corrispondeva totalmente il suo amore. I suoi sentimenti, inizialmente di stima ed amicizia – continuava – si erano andati trasformando col tempo. Anche se non detto esplicitamente, il comportamento del giovane innamorato, riservato, enigmatico ed un po’ impacciato, l’avevano probabilmente disorientata: “….mai mi sono accorta del fatto che lei nutriva questo amore verso di me. La trattavo come avrei potuto trattare un fratello. Solo l’anno scorso, ai bagni, me ne accorsi e per questo mi vergognavo. Quando le sue sorelle mi parlarono del suo amore verso di me, io risposi di sì…ho sentito che lei veramente mi ama con tutto il cuore e sinceramente, e lo stesso può essere sicuro per me”.

E’ da escludere che Gino avesse incaricato le sorelle di fare “un’ambasciata”: sicuramente queste avevano indovinato ogni cosa e, con una indelicatezza che in futuro si sarebbe ripetuta, ne avevano parlato a Ciccina. Se si leggono queste pagine spinti dall’ammirazione per Luigi Di Bella uomo e scienziato, non meraviglierà il nostro diffonderci sulle vicende della sua vita, preziose per comprendere l’uomo, il suo carattere, l’evoluzione della maturità: come premesso, all’inizio di questo libro, il nostro indirizzo è stato quello di privilegiare i fatti e far parlare questi. Pensando che un tale uomo non appartiene solo ai familiari, ma all’intera umanità, abbiamo superato un comprensibile desiderio di riserbo per aspetti tanto intimi e personali, augurandoci che il lettore apprezzerà le nostre decisioni. D’altra parte si è trattato di un grande amore, sublimato, come emerge chiaramente dalla lettera, da ideali e sentimenti di eccezionale elevatezza e nobiltà e che ha spinto le sue onde fino agli ultimi giorni di vita di Luigi Di Bella. Emergono anche alcuni tratti caratteristici della sua complessa personalità. Così la concezione dell’amore, definito “…quanto è di più spirituale, etereo e divino nella vita umana”, o la capacità di trarre dalle opere lette insegnamenti ed alimento per lo spirito. Ma senza volersi improvvisare psicologi, risultano quanto mai eloquenti espressioni come “i suoi occhi non erano quelli comuni, avevano qualcosa di perfettamente distinto……mi pareva guardare un angelo…l’Amore, il vero Amore, quello dell’anima…” e, soprattutto, il passo “…me la figurai come una madre, un sole lucente, che mi avvolgesse con le sue spire per portarmi in alto, in alto, verso la gloria, l’ammirazione di tutti………mi pareva Iddio l’avesse creata per redimermi, per guidarmi”, nelle quali chi lo ha conosciuto e gli è stato amico ritrova la sua concezione del fondamentale ruolo della donna nell’elevazione e nella maturazione del proprio uomo. Uno dei non confessati motivi del lungo silenzio e della lunga attesa di Luigi era la disparità di condizioni sociali delle due famiglie. Lì dove Filippo, Maddalena, Filomena reagivano con affettata disinvoltura, lui si sentiva a disagio: ed anche questo suggerisce la sua affermazione “pensai che forse non ero degno di Lei”.

Francesca, chiamata da tutti Ciccina, era venuta alla luce il 19 marzo 1910, contribuendo non poco ad attenuare il dolore e l’orrore per la tragedia del terremoto che ancora dominavano lo spirito dei genitori.

Aveva quindi due anni più del fidanzato e fino a qualche tempo prima aveva pensato di farsi suora. La sua giornata era dedicata ad accudire alla casa, guidare le sorelline più piccole, seguire il turbolento Tonuccio, ricamare e studiare il pianoforte, che sotto la guida di un insegnante capace, il M° De Francesco, suonava con perizia.

A parte qualche amica, i suoi contatti con il mondo esterno erano limitati alle suore di un vicino convento, nella cui chiesa si recava a pregare. Una religiosità profonda e genuina la sua, ben lontana da qualsiasi venatura di formalismo o, peggio, di bigottismo e, quel che più conta, una religiosità praticata e non ostentata, fatta di bontà, carità, perdono, sacrificio. Con tutta probabilità era stato quell’adolescente così diverso dai suoi coetanei, così serio, spesso triste e pensoso, a farle mutare inconsciamente avviso. Candida di carnagione, i capelli biondi e due meravigliosi occhi azzurri, dolce d’indole ma tutt’altro che incolore, Ciccina con il suo aspetto, la sua pudica spontaneità, una bontà che le si irradiava dal viso, incarnava l’ideale del femminino per Luigi. Il fascino misterioso e quasi ultraterreno di quegli occhi color di mare lo avrebbe incantato per tutta la vita: “…mi approfondivo nel suo sguardo buono, azzurro….i suoi occhi azzurri…..”. Quando più di sessant’anni dopo morì, l’autore di questo libro, senza alcuna pretesa e con l’unica aspirazione di onorarne la memoria, scrisse il testo in versi di un Requiem che avrebbe successivamente musicato ed orchestrato; e sembrandogli doveroso procedere solo dopo il suo benestare, sottopose al padre i versi. Questi li lesse tutti senza dire una parola e alla fine, riferendosi ad alcuni passi che rievocavano gli occhi della moglie (“gli occhi colmi di sogni/coloravano il cielo d’azzurro” …”addio occhi di mare”…”la luce nell’alto dei cieli/di un sole al tramonto/che non tramonterà mai/risplenda nell’azzurro/dei suoi dolci occhi”), mormorò con gli occhi lucidi ed un tenero, indescrivibilmente triste sorriso, appena accennato: “anche tu ne sei stato invaso!”.

Ciccina era vissuta, al riparo dalle privazioni e dagli stenti sofferti da Luigi, in una famiglia nella quale regnavano l’armonia, il reciproco rispetto, l’amore per i genitori e tra fratelli, la carità per quanti fossero stati colpiti dalla sorte o versassero in condizioni di povertà. Carolina, che quando i figli divennero più grandi iniziò a lavorare in farmacia per aiutare il marito, preparava frequentemente grandi pentole di carne, mandando poi l’inserviente a distribuirne porzioni alle famiglia più povere del vicinato. Dal canto suo Giovanni, spesso e volentieri, dimenticava le pendenze di quanti compravano farmaci a credito ed aiutava in altre forme tante persone bisognose.

Quando morì, nel 1956, tutto il popoloso quartiere seguì il feretro di colui che si era guadagnato l’appellativo di ”padre di Giostra”. L’educazione data alle figlie era sana, basata sull’esempio, l’amore per il focolare domestico, l’intimità familiare, e privilegiava quella laboriosità, oggi più rara, che dona alla casa un inimitabile tocco di grazia e calore muliebre. Negli anni della maturità, inevitabilmente striati da dispiaceri ed appesantiti da responsabilità, i fratelli Costa rievocavano gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza come quelli di una magica età dell’oro, di un’era fatata che sembrava quasi frutto di un sogno e non della realtà. Un clima assai diverso, forzatamente diverso, da quello della modesta vita nella disagiata dimora dei Di Bella. Tutte le sorelle di Gino possedevano ineccepibili doti domestiche, ma la loro stessa esuberanza, non sempre equilibrata, l’essere ciarliere e con la tendenza a dominare la scena, le condizioni economiche, migliori di un tempo, ma tutt’altro che floride, non consentivano un analogo clima di incantata pacatezza. Lui, lontano dalla composta tenerezza della mamma, non compensata nemmeno parzialmente dal fare poco espansivo delle sorelle, avrebbe potuto appoggiarsi con tutto se stesso a quella famiglia che era veramente una famiglia, ma questo non si confaceva alla sua personalità, già così netta ed originale e contrastava con la più ferma determinazione di trovare da solo la sua strada nella vita, migliorarsi, raggiungere alte mete. D’altronde era stato molto chiaro nella lettera all’amata: “Studio e lavoro indefessamente perché possa un prossimo domani accompagnarla nella vita”. Non pronunciava mai una frase alla leggera ed ogni affermazione, ogni impegno erano per lui legge. E così sarebbe sempre stato.

Note a piè di pagina

1. È possibile visionare alcune storiche riprese cinematografiche effettuate nell’immediato dopo terremoto e una esposizione di fotografie nel video che segue:

2. Si ripropone la visione del documentario, cui fatto già cenno nel precedente capitolo Metodo Di Bella – 20 anni dopo (1997-2017) all’indirizzo:

https://vimeo.com/288564439

in particolare dal minuto 7:04 al minuto 10:18. Film documentario (9 parti + 3 Addendum). Produttore esecutivo: VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich – Distributore esclusivo: VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich. Interamente finanziato dal VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich, senza alcuna tipologia di agevolazione e senza alcun utilizzo di fondi speciali e/o sovvenzioni europee.- Anno di produzione: 2017 – Produced by VFF Mare Nostrum Films Productions. Tutti i diritti riservati VFF Institute Mare Nostrum e.V. (NPO) – Österreich

© 2017 – Documentary Film Division – Österreich.

3. Si trattava di un graziosa pagina per pianoforte, che ebbe una discreta diffusione locale.

(*): Racconto ultimato lo stesso anno della morte da Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo 1896 + Roma 1957), l’autore de “Il Gattopardo”, e a parere di chi scrive indiscutibilmente e di gran lunga il più grande scrittore a livello mondiale del dopoguerra. Il racconto, capolavoro assoluto, rappresenta probabilmente la più profonda e rivelatrice rappresentazione della grecità insieme a “La nascita della tragedia” di Friedrich Nietzsche. La trama, estremamente coinvolgente, prende le mosse dall’amore del futuro senatore Rosario La Ciura per una sirena – Lighèa – incontrata in un deserto litorale della Sicilia.